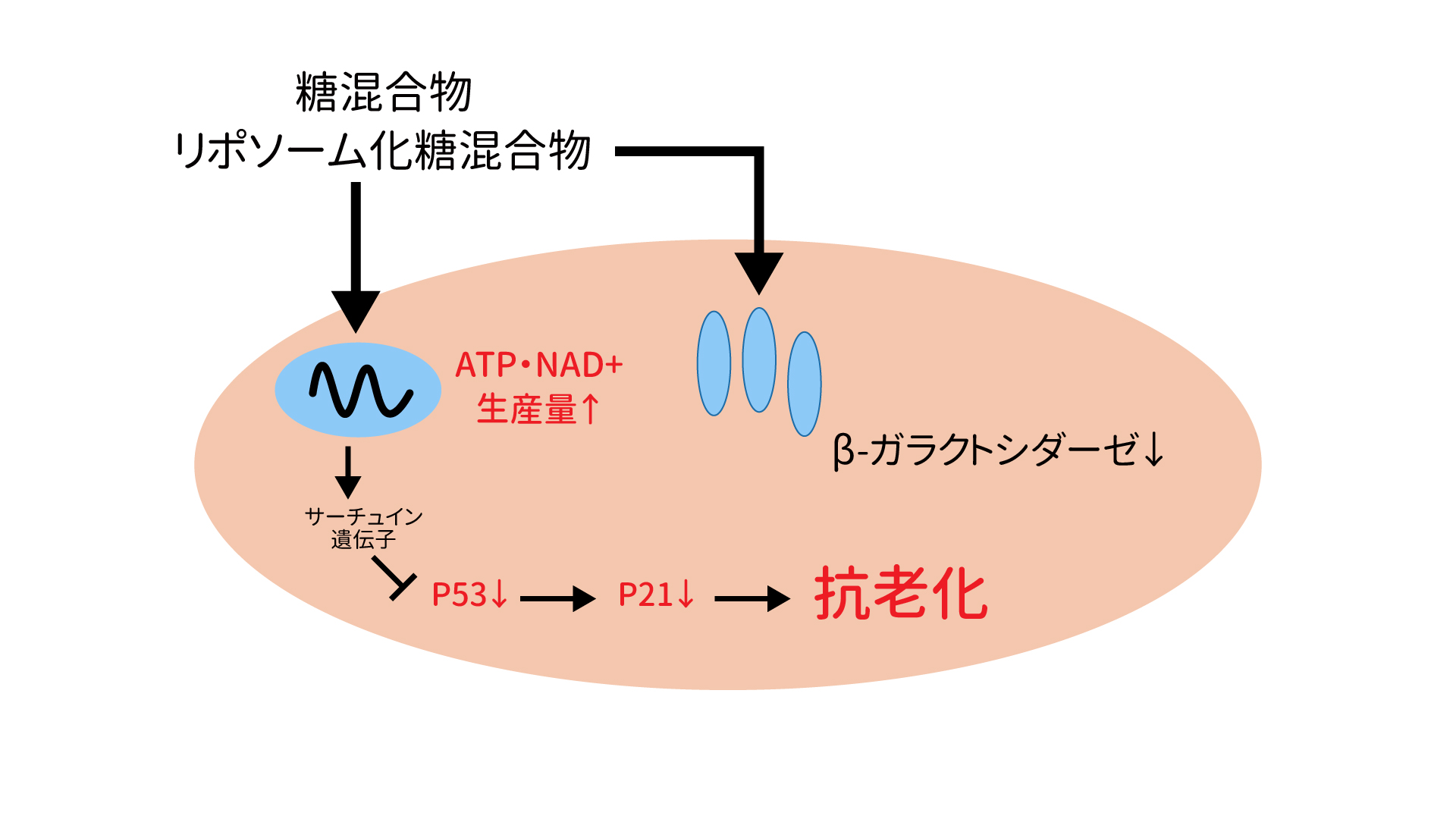

細胞同士で情報を伝えあい、健康を守っている糖鎖は、加齢や病気、ストレスでどんどん減っていきます。糖鎖を作っている8種類の成分を、食事やサプリで摂ることが推奨されており、それらをリポソーム化することで、体内での働きが高まることがわかっています。現在、国立大学との共同研究を重ねながら、その働きをさらに深堀りしています。

今回実験で明らかになったのは、リポソーム化糖鎖の「老化」を防ぐ力です。実験データを詳しく解説していきます。

アンチエイジング=美容。それって正しいの?

「抗老化・アンチエイジング」という言葉から想像されるのは、しみやしわのない女性モデルであったり、とろっとした高級そうな美容液の宣伝であったりする方が多いのではないでしょうか。昨今の化粧品や美容医療の急速な発展により、「アンチエイジング」=「美容」のイメージが作られてしまいました。しかし実際のところ、「老化」は肌だけの問題ではありません。

年をとれば、当然人間は老化していきます。身体をつくる細胞ひとつひとつ、水分量や、エネルギーを作る器官が減ったり、そもそもの細胞数が減ったりします。細胞が減るということは、その分、エネルギーを作り出す力が弱まり、新しい細胞がつくられなくなります。つまり、今までとは同じように身体が動かなくなることを意味します。

肌の細胞が減ってシワになる、それももちろん老化現象のひとつですが、身体の中ではもっと深刻な変化が起こっているのです。

老化はなぜ防がないといけない

老化を防がないといけない大きな理由のひとつが、老年症候群です。

年をとると、体や心の働きが少しずつ弱くなって、いろいろなトラブルが出てくることがあります。物忘れが増える・思い出せなくなるなどの認知機能や、足腰が弱くなる・転んだりふらついたりするなど身体機能などが代表的ですが、その他にも食欲がわかない、夜眠れない、耳や目が悪くなるなど症状は全身にわたります。昔のように趣味が楽しめない、やりたいことがなくなったといったように、意欲が減少することもあり、こういった症状をまとめて、「老齢症候群」と呼ばれています。

ひとつひとつは小さな変化でも、積み重なることで、寝たきりや介護が必要な状態になってしまうこともあります。

約3人に1人が高齢者といわれる日本では、「老齢症候群」を予防するために「抗老化」が見直されているのです。年をとってもいつまでも元気で若々しくいることが、健康寿命を延ばすことに繋がります。

まだ見ぬ抗老化パワーを秘めたリポ糖鎖

今回の実験では、老化抑制の「お手本」であるラパマイシン(医薬品)以上に、糖鎖やリポソーム化糖鎖の抗老化作用が強い可能性が見えてきました。

ラパマイシンは、実際に老化の予防や軽減効果があり、長寿成分として期待されている医薬品です。糖鎖やリポソーム化糖鎖にそれ以上の力があることは、超高齢化社会を迎えるうえで大きなポイントになるのではないでしょうか。

寝たきりや認知症、年をとれば仕方ないとあきらめてきたことも、今は自分の生活や習慣で防げる時代になってきているのかもしれません。

リポ糖鎖の「抗老化」パワーは?

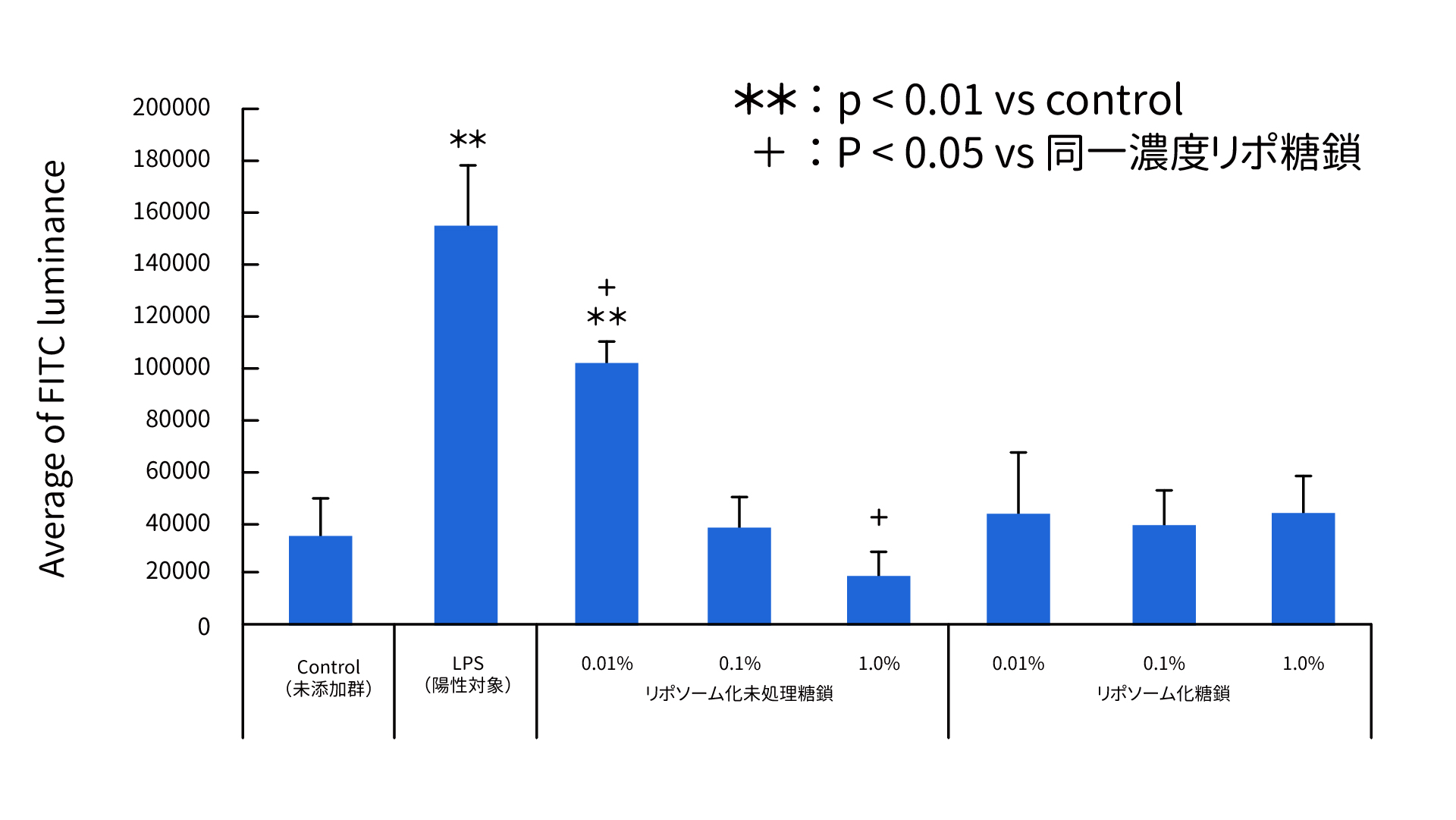

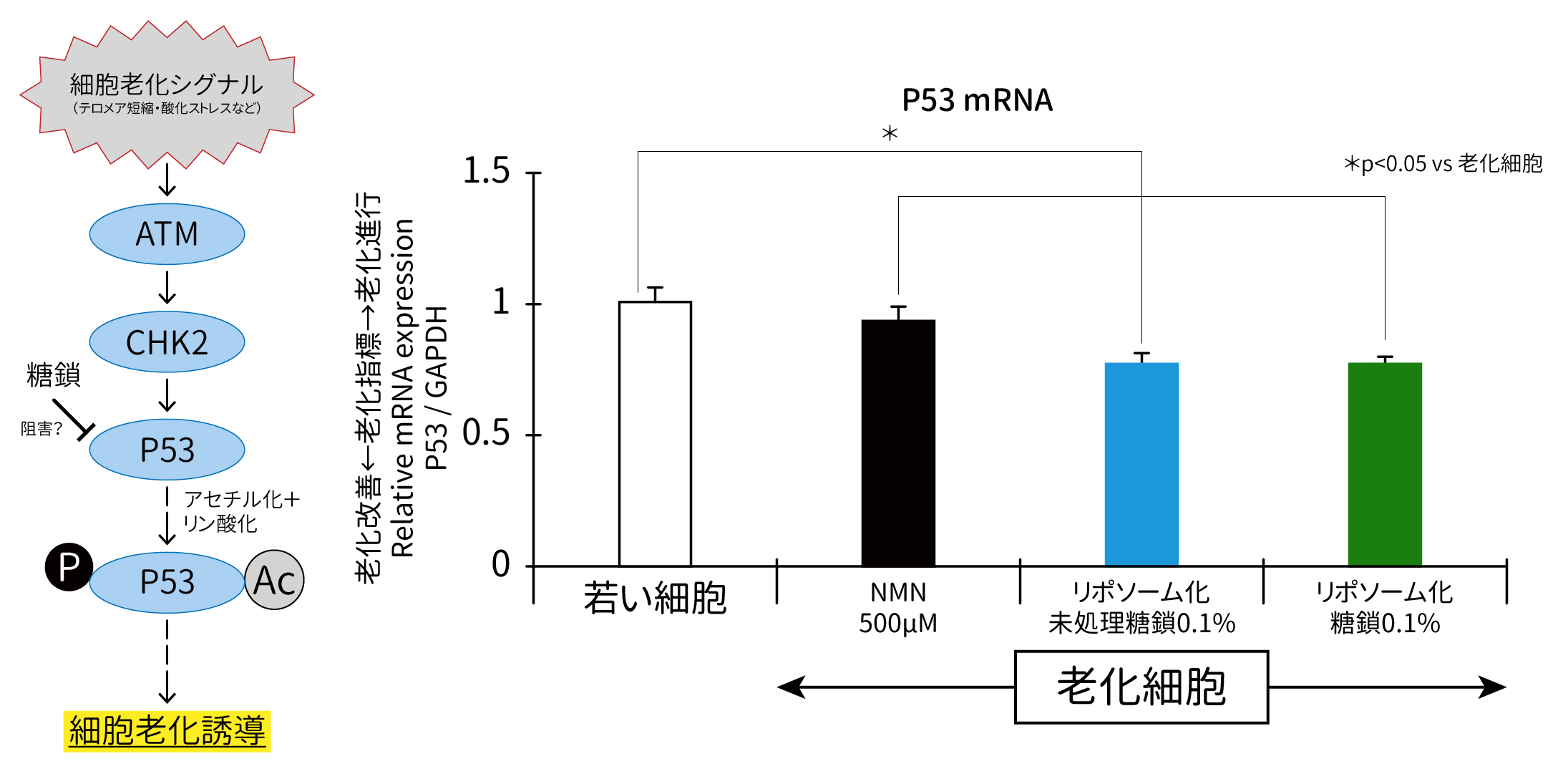

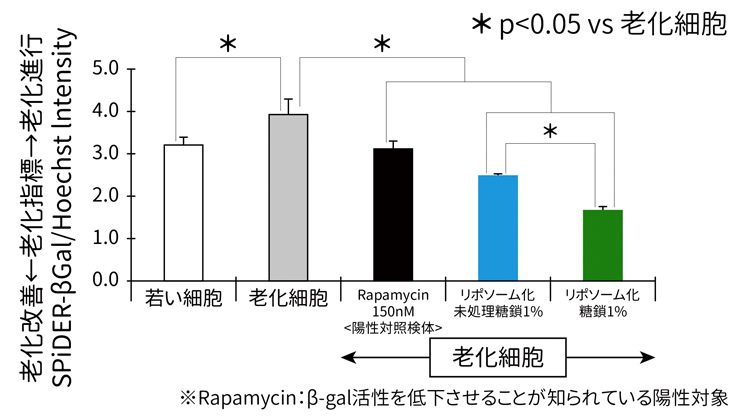

さて、リポ糖鎖にどれほどの抗老化作用があるのか、実験データを見ながら詳しく解説していきます。今回はマウスを使って、老化マーカーといわれるβ-ガラクトシダーゼを測定しました。

マーカーとは

病気のなりやすさや身体の状態、栄養の吸収のしやすさなどを調べるとき、その性質に関係する“サイン”のような物質を見つけて測ります。このサイン(目印)が「マーカー」と呼ばれています。

マーカーを見ることで「この人はこういう傾向がある」「この細胞は今こんな状態だ」と判断します。

β-ガラクトシダーゼとは

細胞が年を取ったときだけ増える“老化のサイン”となる酵素です。細胞が若いうちはほとんど見られませんが、老化が進むとこの数値が高くなります。そのため研究では、「細胞がどれくらい老化しているか」を調べるときの“老化の目印”として使われています。数値が低ければ低いほど、「若い細胞」だということができます。

* マークの意味

グラフやデータの上にある「*」は、“意味のある差が出た”という印です。

研究では、結果が「たまたま」ではなく「本当に差がある」と言えるかどうかを数字(P値)で判断し、その数字がある基準よりも小さいときに「*」をつけて示します。

今回のデータでは「p<0.05」。“この違いが偶然起こった確率が5%より低い”ということを示しています。つまり、“結果は偶然ではなく、信頼できる変化が見られた”と解釈することができます。

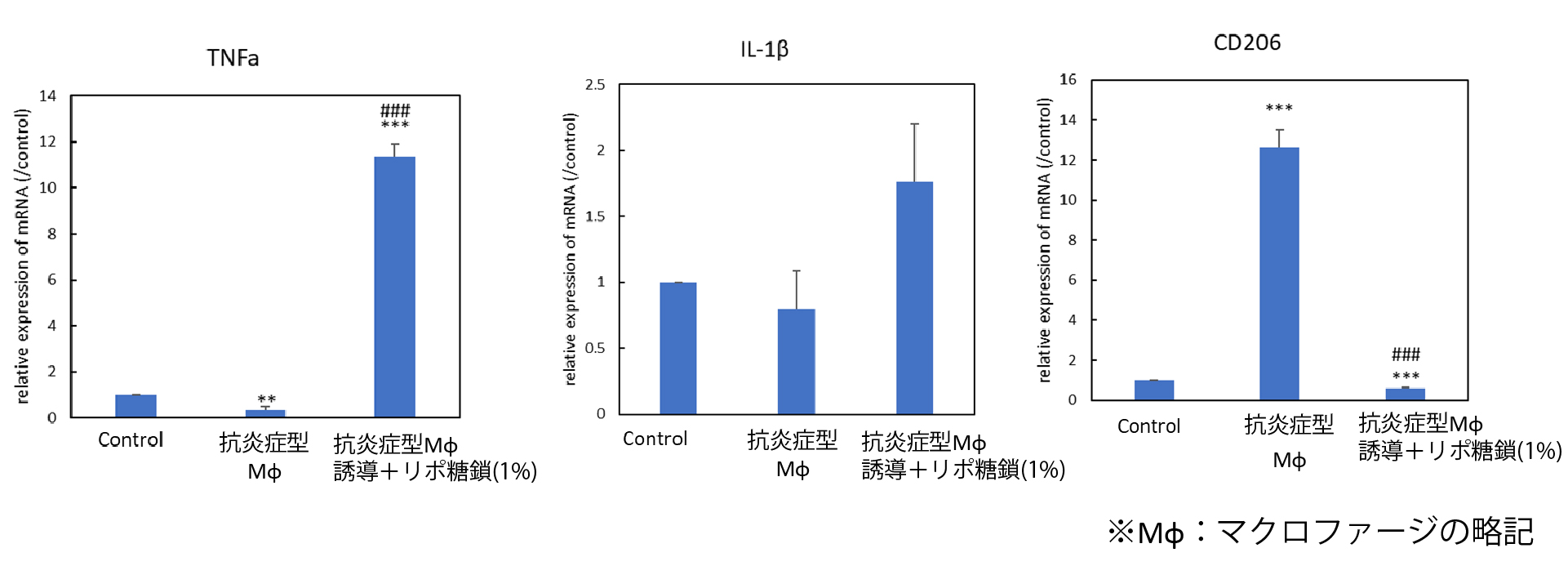

向かって左から3つが、比較用のデータです。

- ・若い細胞(白) :数値がこれより低い・同等であれば抗老化作用があったと言えます

- ・老化細胞(グレー):数値がこれより高い・同等であれば抗老化作用がなかったと言えます。

- ・Rapamycin(黒):Rapamycin(ラパマイシン┃抗老化作用が明らかになっている医薬品)を老化細胞に与えたデータです。

Rapamycin(ラパマイシン)とは

老化をゆるやかにしたり、細胞の若さを保つ作用があることが知られている物質です。このグループと数値を比べることで、「ラパマイシンのように老化を抑える力があるか?」を確かめることができます。

この3つをコントロール群(基準用のデータ)とし、リポソーム化糖鎖と、リポソーム化していない糖鎖、両方の数値を測定しました。

その結果、リポソーム化糖鎖や糖鎖を加えた細胞では、若い細胞よりもβ-ガラクトシダーゼの数値が低いことが分かりました。また、老化抑制の“お手本”であるラパマイシンよりも、さらに老化マーカーの数値が低下していました。

つまり、ラパマイシン以上の“抗老化作用”を持つ可能性があるということがわかりました。これはとても大きな発見で、誰もが年をとっても健康でいられる未来への大きな一歩といえるかもしれません。

自分の体や心の状態をチェック

リポ糖鎖は、この超高齢化社会を支える希望の光となるのか?これからの研究結果にぜひご期待ください!

年をとると、体も心も少しずつ変わっていきます。「あれ、最近こんなことが増えたかも」と思ったら、それは大事なサインかもしれません。下のチェックリストで、自分の状態を確認してみましょう。

あなたは大丈夫?認知症予防のためのチェックリスト

チェックされた数:0

チェックが多いほど、体や心の状態は良好といえます。元気で長く過ごすための目安として、定期的に自分の状態を確認してみましょう。自分の身体や心の状態を知っておくことは、抗老化の第一歩です。できることから対策していきましょう。

糖鎖情報館

糖鎖情報館