糖鎖とアレルギー疾患の関係

日本に限らず、アレルギー疾患に悩まされる人が世界中で年々増え続けています。例えば小児ぜんそくは、1980年代には1%だったものが2016年時点で5%に増えています。割合で見ると小さく思えるかもしれませんが、少子化が進み続けている背景を踏まえると深刻な問題です。

また、ある年代以上からは、「花粉症なんて昔はなかったのに」という声も聞こえてきます。

アレルギー疾患は、花粉症や食物アレルギー、アトピー性皮膚炎などが代表的です。アレルギー増加の背景には、様々な要因が複合的に関係しているといわれていますが、近年では細胞同士の情報伝達に関わる糖鎖の不足や偏りも、免疫バランスの乱れに関係しているのではないかと注目されています。

そもそもアレルギー疾患とは?

アレルギー疾患とは、私たちの体の免疫システムが、特定の物質に対して過敏に反応して引き起こされるさまざまな病気の総称です。

正常な免疫システムは、細菌やウイルスなどの有害な異物から体を守るために働きます。しかし、アレルギー疾患の場合、花粉や食べ物、ほこりやダニなどの物質を「敵」と判断し、攻撃してしまうのです。

免疫システムは体に「敵」が入ると、必要に応じて特殊なタンパク質を作り分けます。このタンパク質は主に5種類あり、うち1つに対寄生虫用のIgE抗体があります。

少なくとも、現代日本では寄生虫にはほとんど出会いませんよね。使われる機会が激減したIgE抗体は、寄生虫と似た構造の物質にも間違って使われるようになりました。

IgE抗体は、かゆみ、腫れ、炎症などを引き起こす細胞を活性化します。これが、くしゃみ、鼻水、皮膚炎などのさまざまなアレルギー症状の原因です。

身近なアレルギーの例

食物アレルギー

食物アレルギーは、特定の食べ物に含まれるタンパク質に対して、免疫システムが異常反応を起こすものです。日本では卵、牛乳、小麦がいわゆる「三大アレルゲン」として知られており、特に乳幼児期に多く見られます。症状は口の中のかゆみ程度のものから、呼吸困難や失神に至る重篤なもの(アナフィラキシーショック)までさまざまです。

近年、食物アレルギーを発症する人が増えており、その背景には食生活の変化や衛生環境の向上による影響があるのではと考えられています。加えて、加工食品中心の食生活が糖鎖の原料となる多様な栄養素の摂取不足につながっている可能性もあります。

また、食品添加物や加工食品の普及も無関係とは言えません。食物アレルギーの治療は原因となる食品を摂らないことが第一条件ですが、徹底の難しい部分もあり、根本的な治療法の確立が求められています。

花粉症アレルギー

花粉症は、スギやヒノキ、ブタクサなどの植物の花粉に対するアレルギー反応です。日本では国民の約4人に1人が花粉症に悩まされており、国民病としても定着しています。

花粉症が「昔はなかった」と言われる理由として、戦後の大規模な植林事業が挙げられます。1950年代から1970年代にかけて、全国でスギが大量植林されました。これらの木々が成長し、1980年代頃から大量の花粉を放出するようになったのです。

また、都市化による舗装道路の増加で花粉が舞い上がりやすくなったことや、大気汚染によって花粉の刺激性が増したことも、花粉症に悩む人が増えた原因とされています。

ダニ・ハウスダストアレルギー

ダニ・ハウスダストアレルギーは、家の中に存在するダニの死骸や糞、ほこりなどに対するアレルギー反応です。主な原因となるのはヤケヒョウヒダニとコナヒョウヒダニで、これらは高温多湿を好み、布団やカーペット、畳など身近な場所に潜んでいます。

症状(鼻炎、咳、皮膚炎など)は一年を通して現れ、特に就寝時や掃除時に悪化することが特徴です。

現代の住宅環境の変化が、このアレルギーの増加に大きく影響しています。気密性の高い住宅や暖房設備の普及により、室内の温度と湿度が年間を通じて高く保たれるようになりました。

また、カーペットや布製家具の普及、掃除機の使用頻度の変化なども、ダニが繁殖しやすい環境を作り出しています。こうした外的要因に加え、体内の免疫調整に必要な糖鎖の機能が十分に発揮されないことも、アレルギー発症を後押ししている可能性があります。

予防には、定期的な掃除、布団の天日干し、除湿器の使用、防ダニ寝具の利用などが効果的です。

アレルギー反応はなぜ起こるか

アレルギー反応が起こる根本的な原因は、免疫システムの「学習エラー」にあります。本来、私たちの免疫システムは生まれた直後からさまざまな物質に接触することで、「敵」と「味方」を正しく見分ける能力を身につけていきます。この学習で重要な役目を果たすのが、腸内細菌や環境中の微生物との接触です。

しかし皮肉なことに、現代の清潔な環境や微生物に対する強力な薬(抗生物質)の普及によって、免疫システムが十分に訓練されない状況が生まれています。このため、本来無害な花粉や食べ物を「危険な侵入者」と誤認してしまうのです。

さらに、ストレスや睡眠不足、運動不足、なども免疫バランスを崩す要因となります。もちろん遺伝も関係しますが、現代の異常とも言える世界的な患者の増加には、現代的な生活環境が大きく影響しているものと考えられています。

また、免疫システムが正しく「学習」できていたとしても、誤作動を起こしてしまうこともあります。

「大人になってからアレルギーになった」・「普段は平気なのになぜかアレルギー症状がでている」・・・こういった経験はありませんか?

花粉をはじめ、アレルゲンには許容量があり、ある一定量を超えるとアレルギー反応が起こるといわれています。しかし近年ではそれだけでなく、体内の糖鎖不足が理由として考えられているのです。

免疫における糖鎖の役目

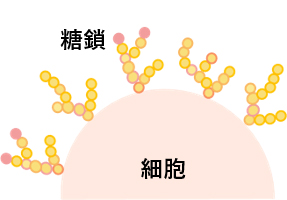

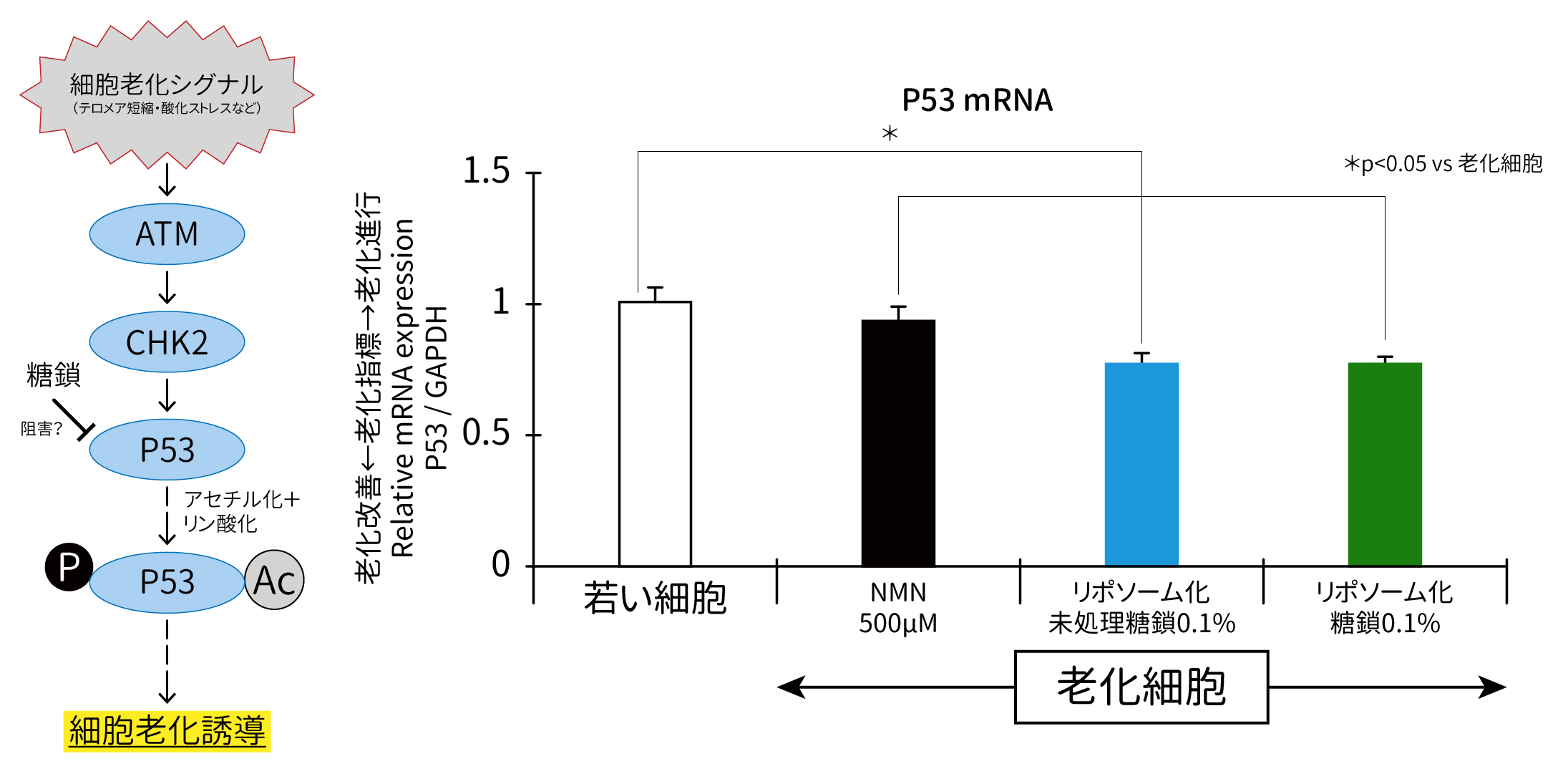

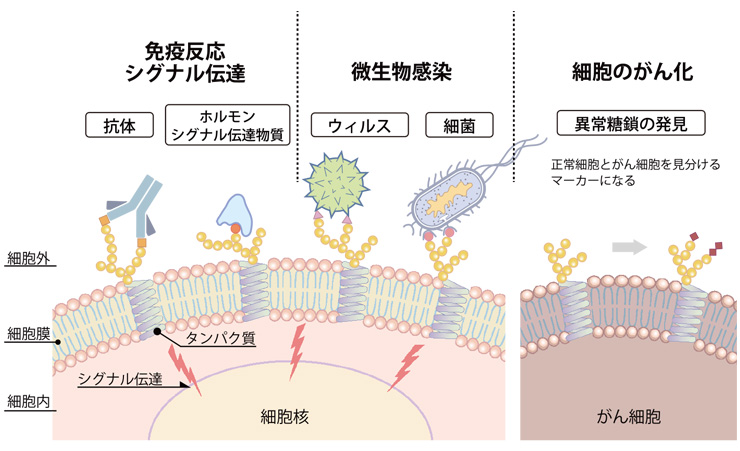

糖鎖は、細胞の表面に生えた鎖状の構造で、免疫システムにおいて「身分証明書」のような重要な役割を担っています。

免疫細胞は糖鎖を読み取り、その細胞が「自分」なのか「異物」なのかを判断する根拠の1つとします。正常な状態では、この糖鎖による見極めは正確で、有害な病原体のみを攻撃対象とします。

しかし、糖鎖が不足することで情報の読み取りや伝達がうまくいかず、免疫の誤作動を起こしてしまうことがあるのです。

また、腸内環境の悪化により腸管の糖鎖の構造が変化すると、無害な物質を受け入れる能力が下がり、アレルギー疾患が発症しやすくなります。

他にも、ストレスフルの生活や電磁波、紫外線、食品添加物などの影響で、現代人の体内では活性酸素が過剰に発生しています。増えすぎた活性酸素から細胞を守るため、抗酸化物質として対抗する糖鎖の減少や劣化が見られ、免疫機能に悪影響を及ぼしています。

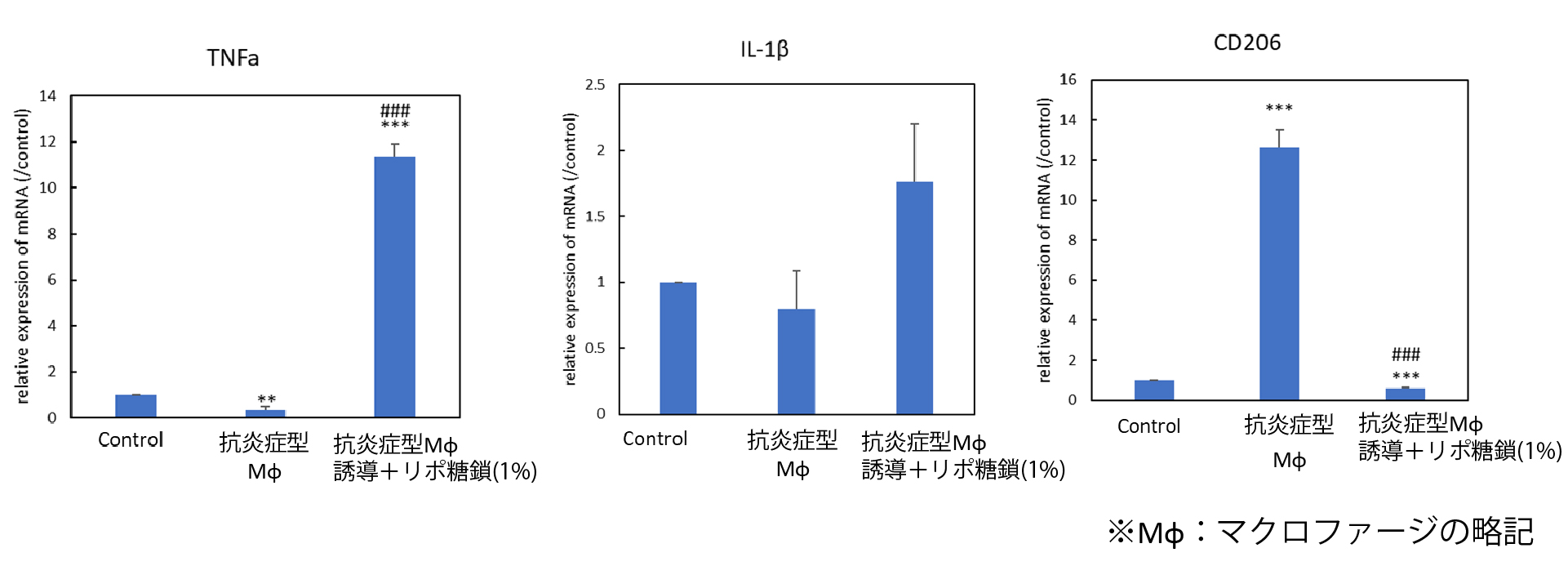

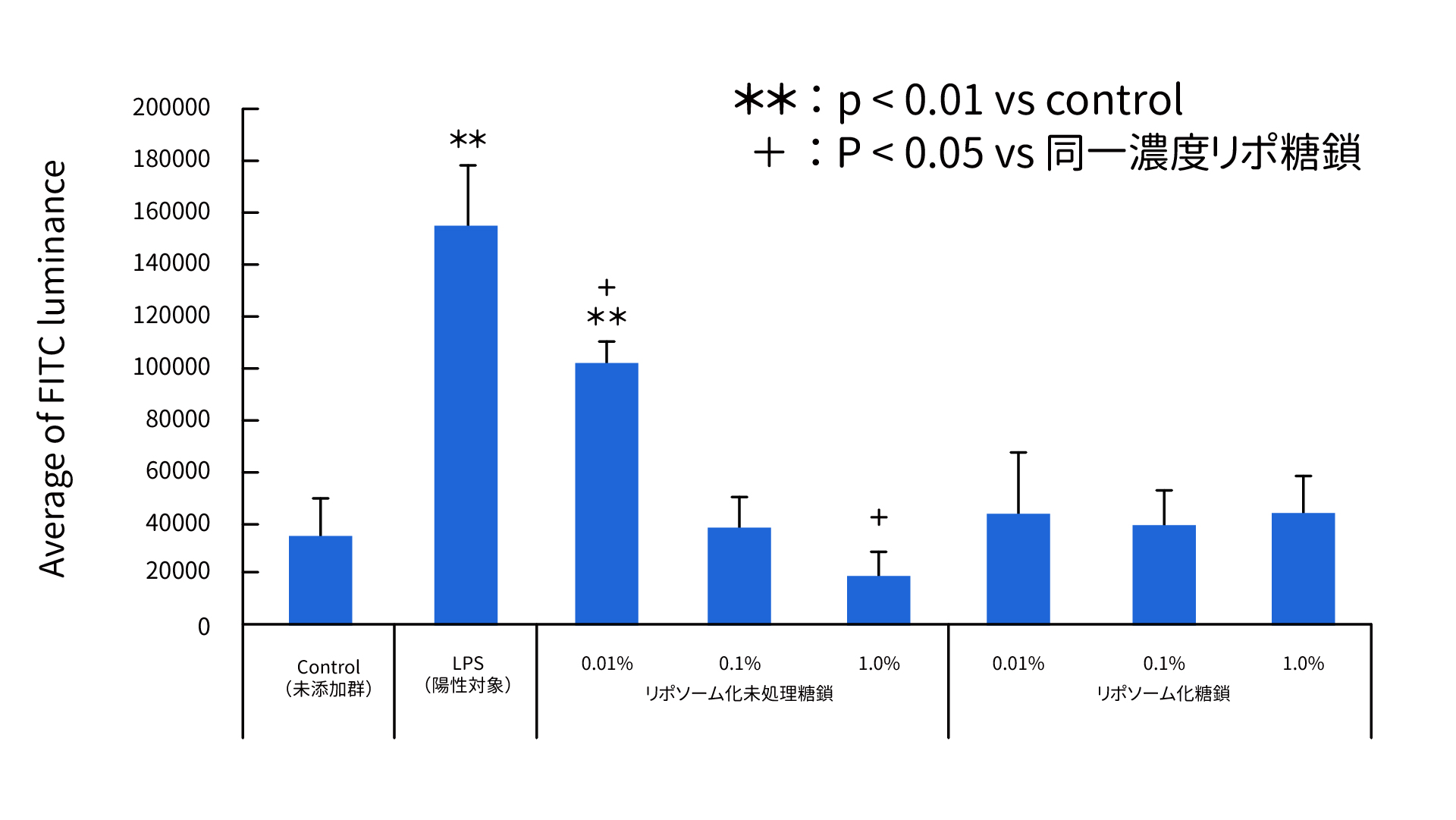

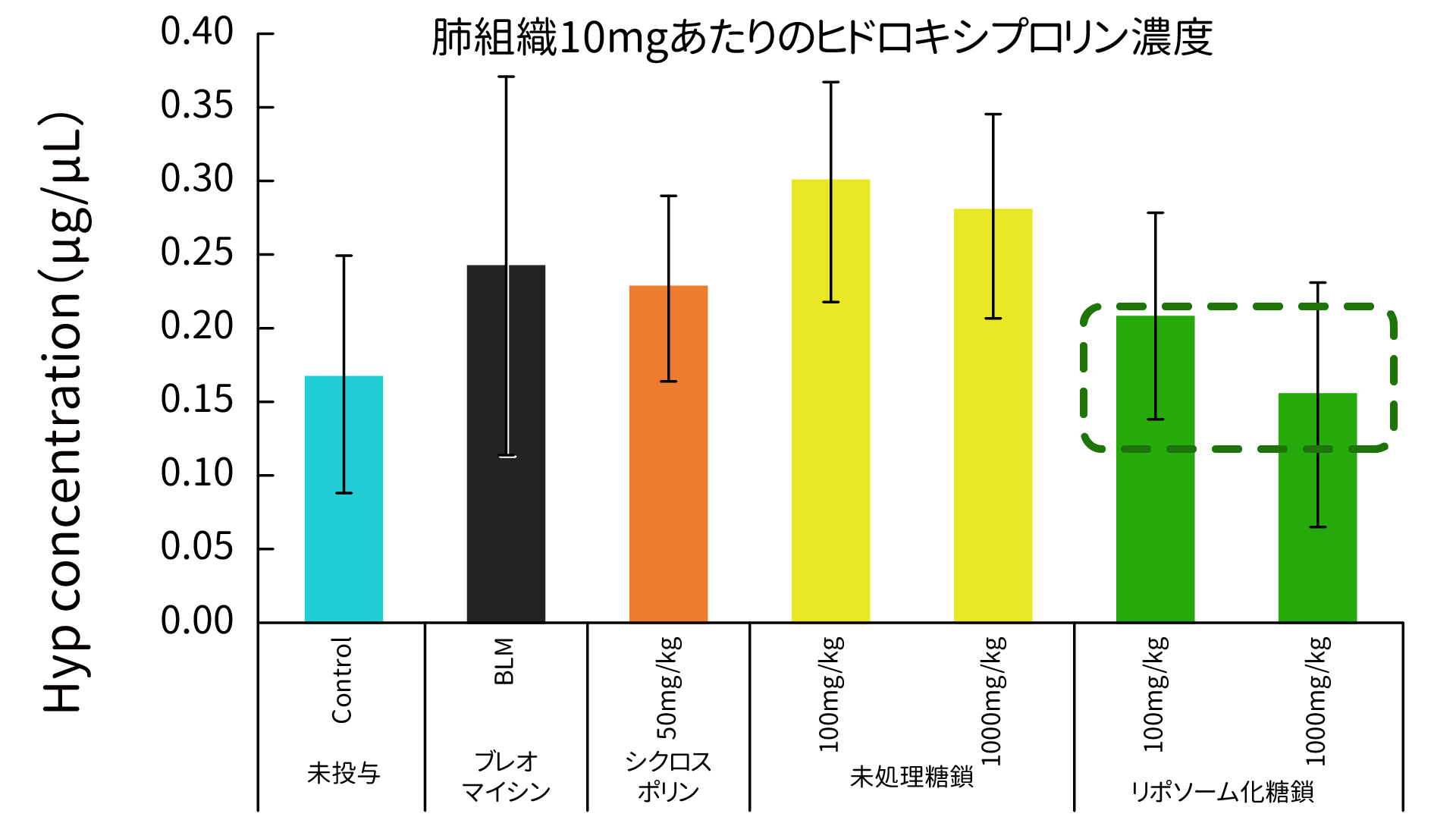

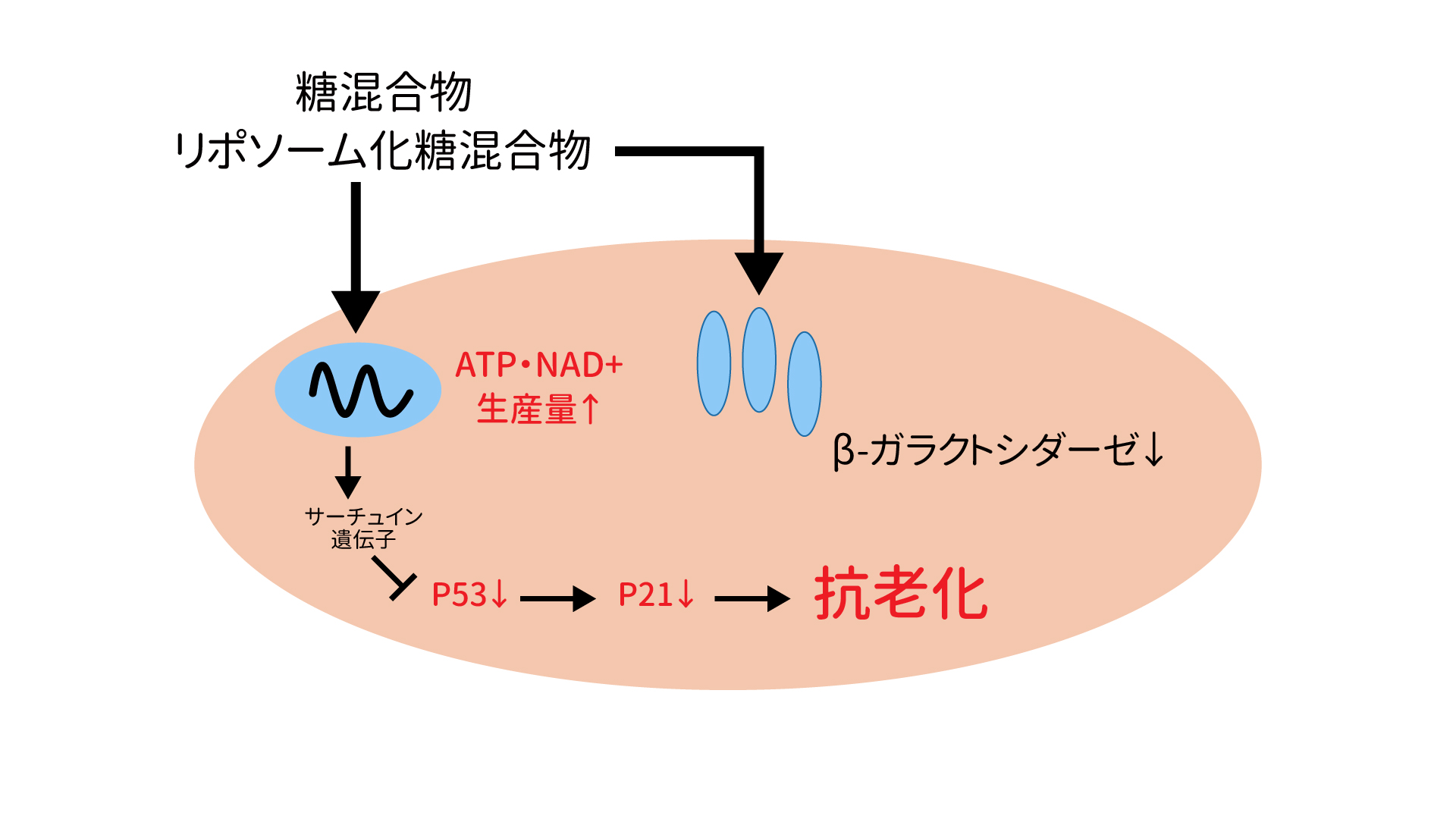

近年の研究では、糖鎖栄養素がアレルゲンと抗体の結合を防ぐ働きをすることや、抗炎症作用のあるマクロファージ構築に関わっていることなどが明らかになっています。糖鎖を外部から補給することで免疫バランスを整え、アレルギー疾患の症状を軽減できる可能性が示唆されており、新たな治療法として注目されています。

アレルギー反応を抑えるには

アレルギー反応を抑制するための最も効果的なアプローチは、原因となるアレルゲンとの接触を避けることです。しかし、原因を特定するのは困難ですし、完全に避けるのは現実的ではありません。

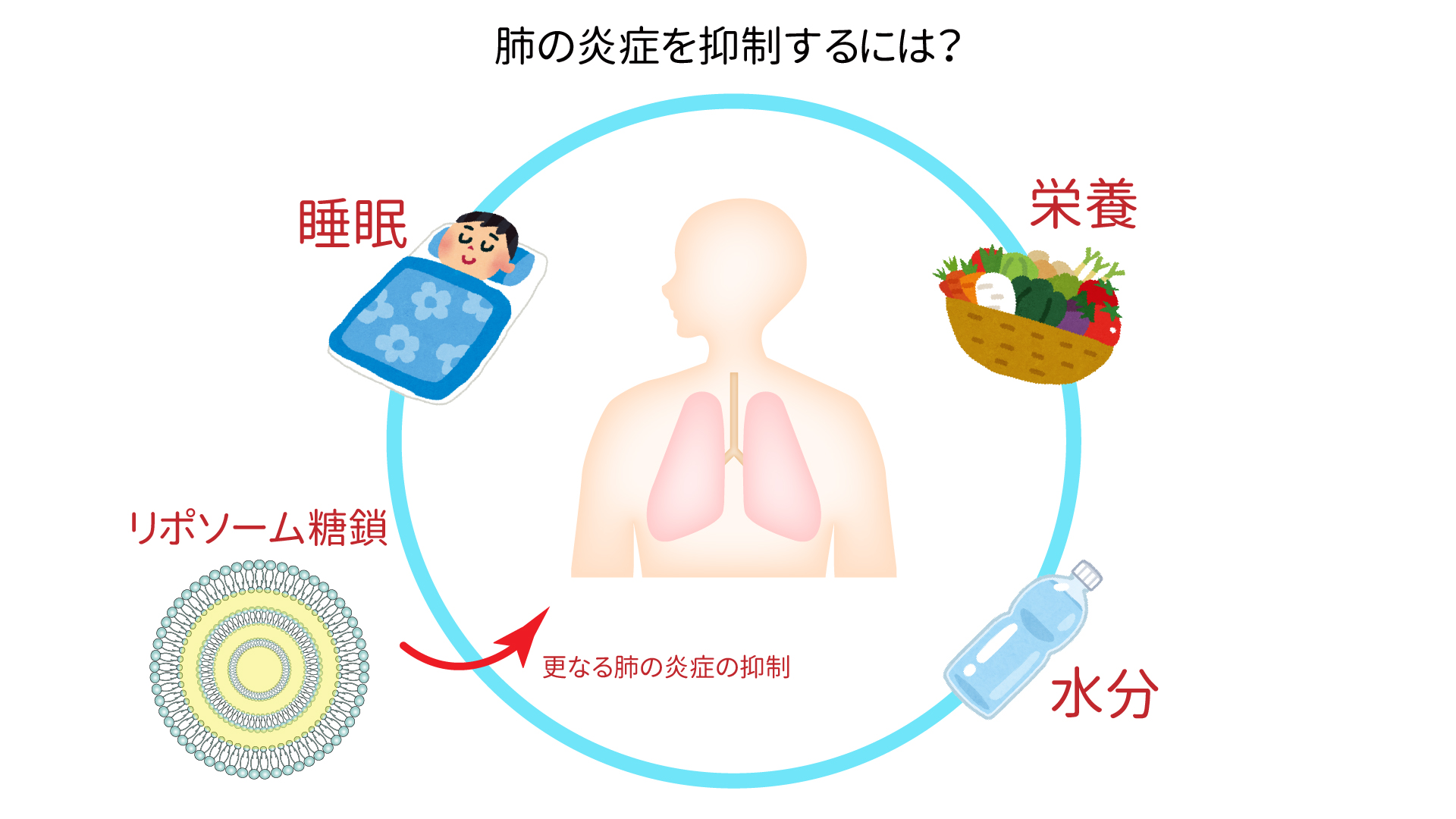

症状が悩ましい場合は対症療法として薬物治療を行い、それと並行して免疫システム全体のバランスを整えるための対策を長く続けることが重要になります。日常生活では、規則正しい睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事が重要です。

また、代替医療の現場では、糖鎖の構成成分である8種の糖鎖栄養素を摂るようにしたところ、免疫の異常反応が改善したというケースが多く見られます。リポソーム化という技術によって糖鎖栄養素の吸収率を高めたサプリメントも開発されており、アレルギー疾患への改善策の1つとして注目されています。

主な参考資料

[アレルギー疾患の現状等厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10905100-Kenkoukyoku-Ganshippeitaisakuka/0000111693.pdf)

[アレルギー | MBLライフサイエンス](https://ruo.mbl.co.jp/bio/product/allergy-Immunology/article/allergy.html)

[森林・林業とスギ・ヒノキ花粉に関するQ&A:林野庁](https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/qanda.html)

糖鎖情報館

糖鎖情報館