糖鎖と自己免疫疾患の関係

体内の要らないものや、ウイルス・細菌を排除する免疫メカニズム。生まれつき体に備わっている、私たちの健康維持に欠かせないとても大切な機能です。

近年、この免疫システムが狂ってしまう自己免疫疾患が、世界的に増加しています。

そもそも自己免疫疾患とは

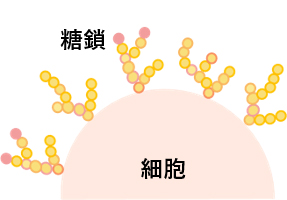

免疫システムは、細菌やウイルスなどの異物を見分けて攻撃します。守るはずの細胞を攻撃してしまっては元も子もありません。この敵味方をより分けるための仕組みは、細胞を覆うように存在している糖鎖が担っています。

ひとつひとつの糖鎖は小さいながらも体内では重要な役割を持っているのです。

自己免疫疾患の原因は、残念ながらまだ完全には解明されていません。ただ、世界的に増加傾向にあることから、遺伝と環境要因、そして体内の糖鎖不足が影響していると考えられます。

糖鎖が不足すると、この防衛システムに異常が生じ、免疫細胞が体の細胞を敵と誤認し、攻撃を始めます。自己免疫疾患は、このように体を守るはずの免疫システムが誤作動を起こし、自分自身の健康な細胞や組織を「敵」として攻撃してしまう病気の総称です。

反応が起こる場所によって現れ方は違いますが、組織の破壊や炎症が伴うものがほとんどです。現在は、80種類以上の自己免疫疾患が確認されています。

おもな病気

自己免疫疾患にはたくさんの種類があり、攻撃される臓器や組織によって症状が大きく異なります。ここでは代表的な病名を取り上げます。

- 関節リウマチ

- 免疫の異常によって、関節を包み込む膜に炎症が起こり、関節の腫れや痛み、変形を引き起こす疾患です。進行すると日常生活に大きな支障をきたします。日本には約80万人の患者がいるというデータがあります。

- シェーグレン症候群

- 免疫のバランスが崩れることで、涙腺や唾液腺などが攻撃され、目や口の乾燥が主な症状となる疾患です。いわゆるドライアイやドライマウスが特徴的で、中年女性に多く見られます。指定難病の1つです。

- バセドウ病

- 甲状腺の働きが異常に活発になり、甲状腺ホルモンが過剰に産生され、動悸や体重の減少、眼球突出、発汗、手の震えなどが現れる疾患です。本来は敵の細胞と結合して無効化するはずの抗体が、甲状腺ホルモンの量をコントロールする細胞に結合して暴走させるのが原因とされています。

- 潰瘍性大腸炎

- 大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こり、下痢や血便を繰り返す疾患です。若年者の発症も多く、長期間の治療が必要となることが多いです。こちらも指定難病の1つです。

- 1型糖尿病

- 膵臓のインスリン(血糖値を下げるホルモン)を作る細胞が破壊され、血糖値をコントロールできなくなる疾患です。インスリンが出なくなることが多く、生涯にわたるインスリン治療が必要です。

なぜ自分を攻撃してしまうのか

免疫システムが自分の体を攻撃してしまう理由は複雑で、まだ完全には解明されていません。ただ、近年世界的に患者が増えていることを踏まえて、食物や化学物質、ライフスタイルの劇的な変化といった環境要因の組み合わせや糖鎖不足が有力視されています。

例えば、当たり前に使われている食品添加物が、自己免疫の活性化を引き起こすことが示されています。また、衛生環境が急激に改善したことで、免疫システムが訓練不足になっているという説もあります。

日本をはじめ、先進国では慢性的な睡眠不足やストレス過剰状態も指摘されています。偏った食事で糖鎖栄養素が不足しているのに加え、体内では老化物質である活性酸素が大量に生成されています。身体を守るために、糖鎖が過労気味になっているのです。

目覚ましい技術進歩と引き換えに、昔は自然に獲得されていた免疫が得られず、逆に人工物によるアレルギーに悩まされている。そんな状況で糖鎖が存分に力を発揮するのは難しいでしょう。

糖鎖と免疫システム

自己免疫疾患は、免疫システムが敵と味方を見極められなくなることで引き起こされます。では、そもそも免疫システムはどうやって敵味方を区別しているのでしょう。

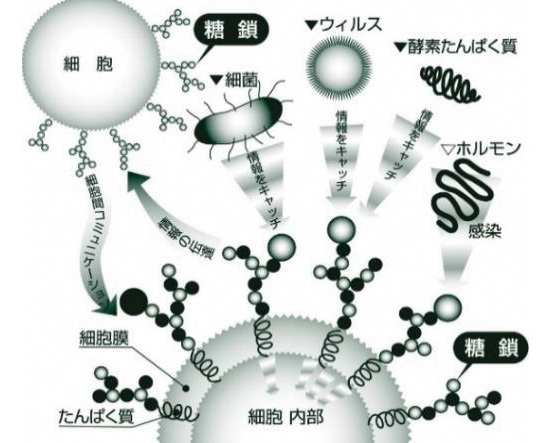

その答えとなるのが、細胞の表面に生えた糖鎖です。これは文字通り糖の分子が鎖状上に繋がったもので、免疫細胞を含むすべての細胞が持っています。

細胞は、この糖鎖をアンテナのように使って、他の細胞とコミュニケーションを取ります。免疫細胞の場合、糖鎖は「自己」と「異物」の区別に欠かせない重要な手掛かりの1つです。

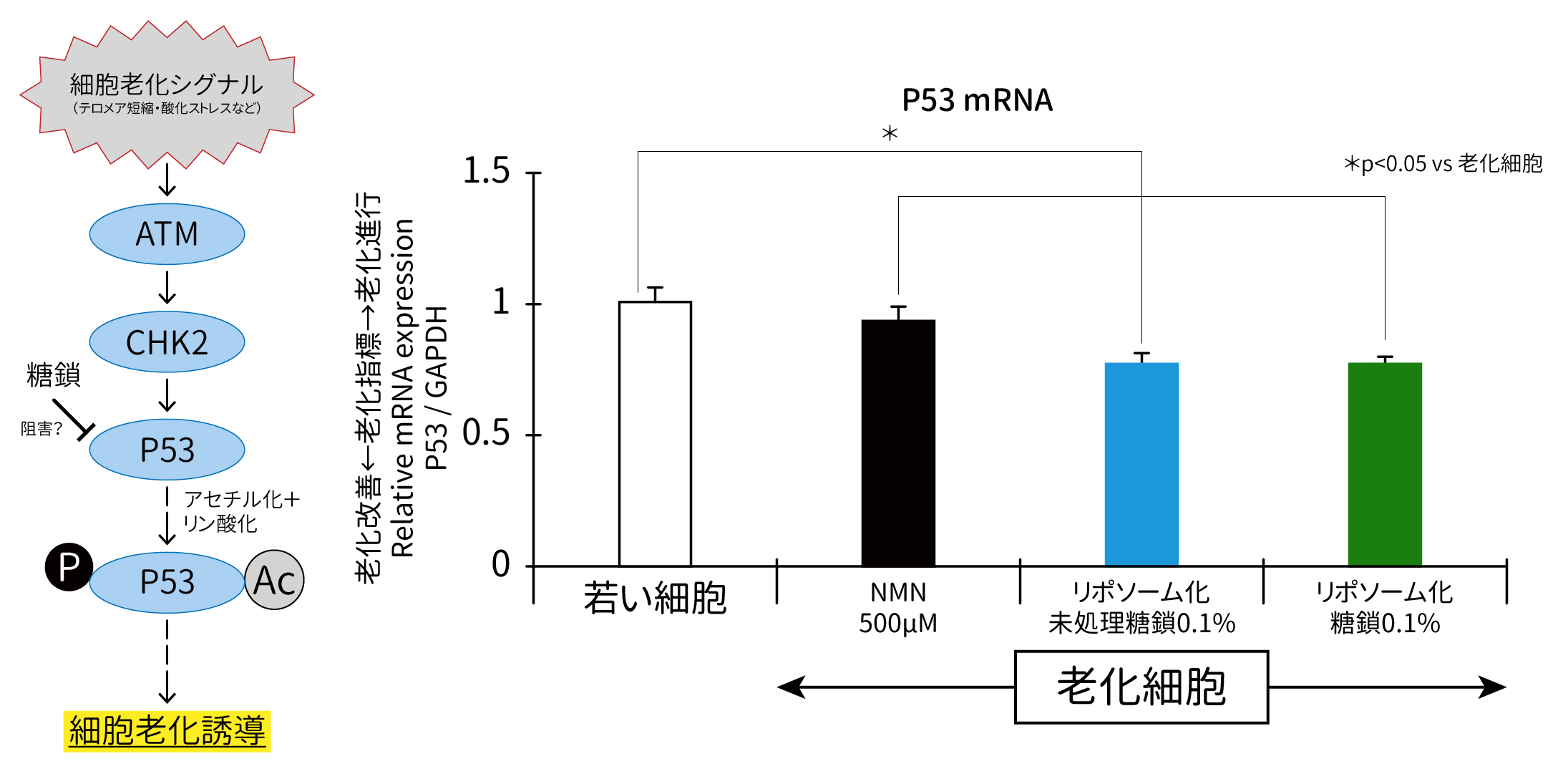

近年の研究では、糖鎖の構造や機能に異常が生じたり、不足したりすると、免疫システムが自己の組織を正しく認識できなくなり、自己免疫疾患の発症につながる可能性が示されています。

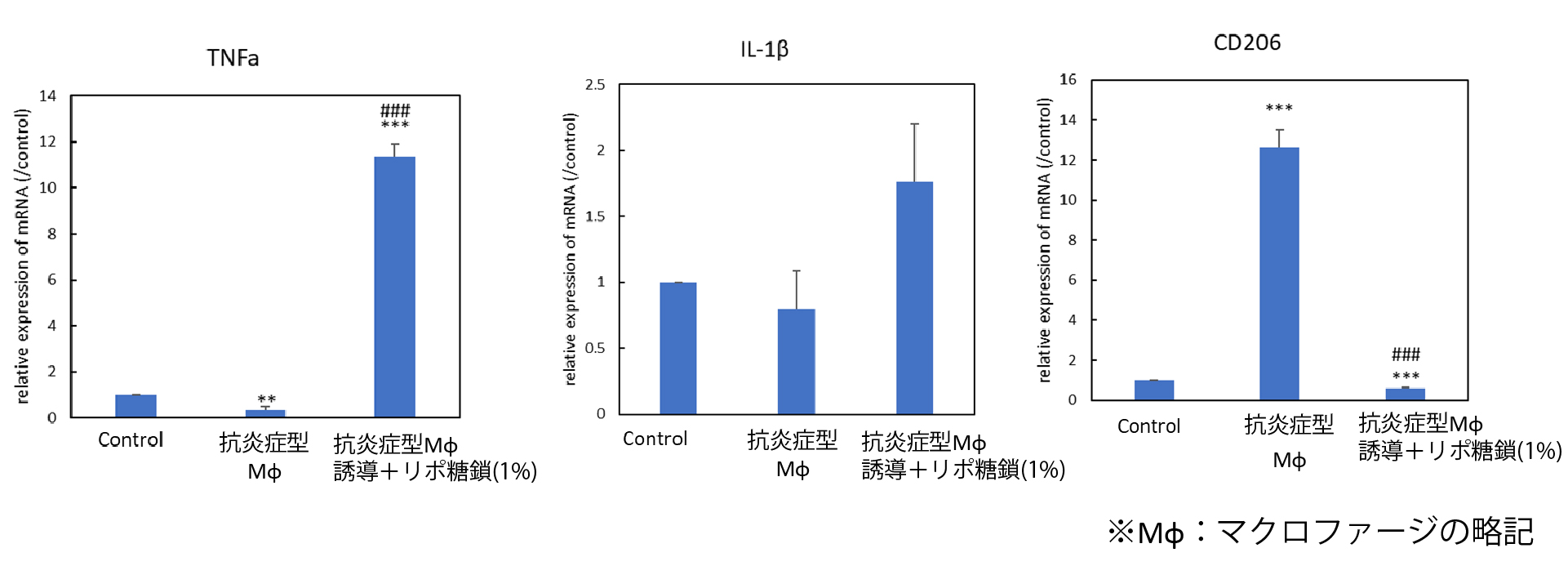

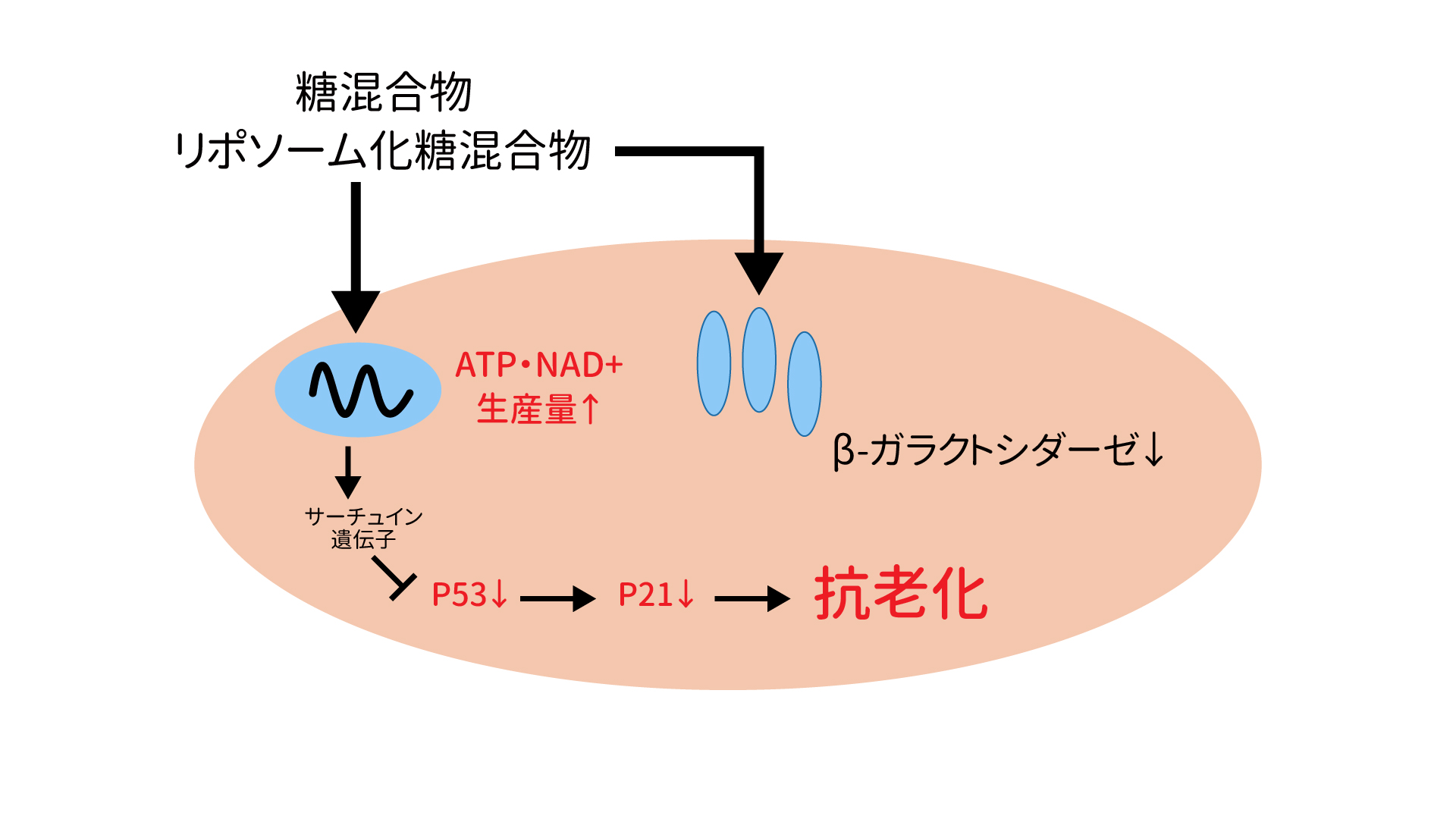

また、糖鎖は免疫細胞の活性化や炎症反応の調節にも深く関わっており、その代謝異常が免疫バランスの崩れを引き起こすことも明らかになってきました。このため、糖鎖の機能を正常化すること・不足している糖鎖の材料を補うことが新たな治療戦略の1つとして期待されています。

新たな治療アプローチ

これまでの自己免疫疾患治療は、ステロイドや免疫抑制薬による症状のコントロールが基本で、患者への負担が大きいものが主流でした。ただ、近年は根本的な治療を目指した革新的なアプローチが開発されています。さらに、個人の遺伝子情報に基づいたオーダーメイド治療や、腸内細菌叢の改善を通じた免疫調節療法も注目されています。

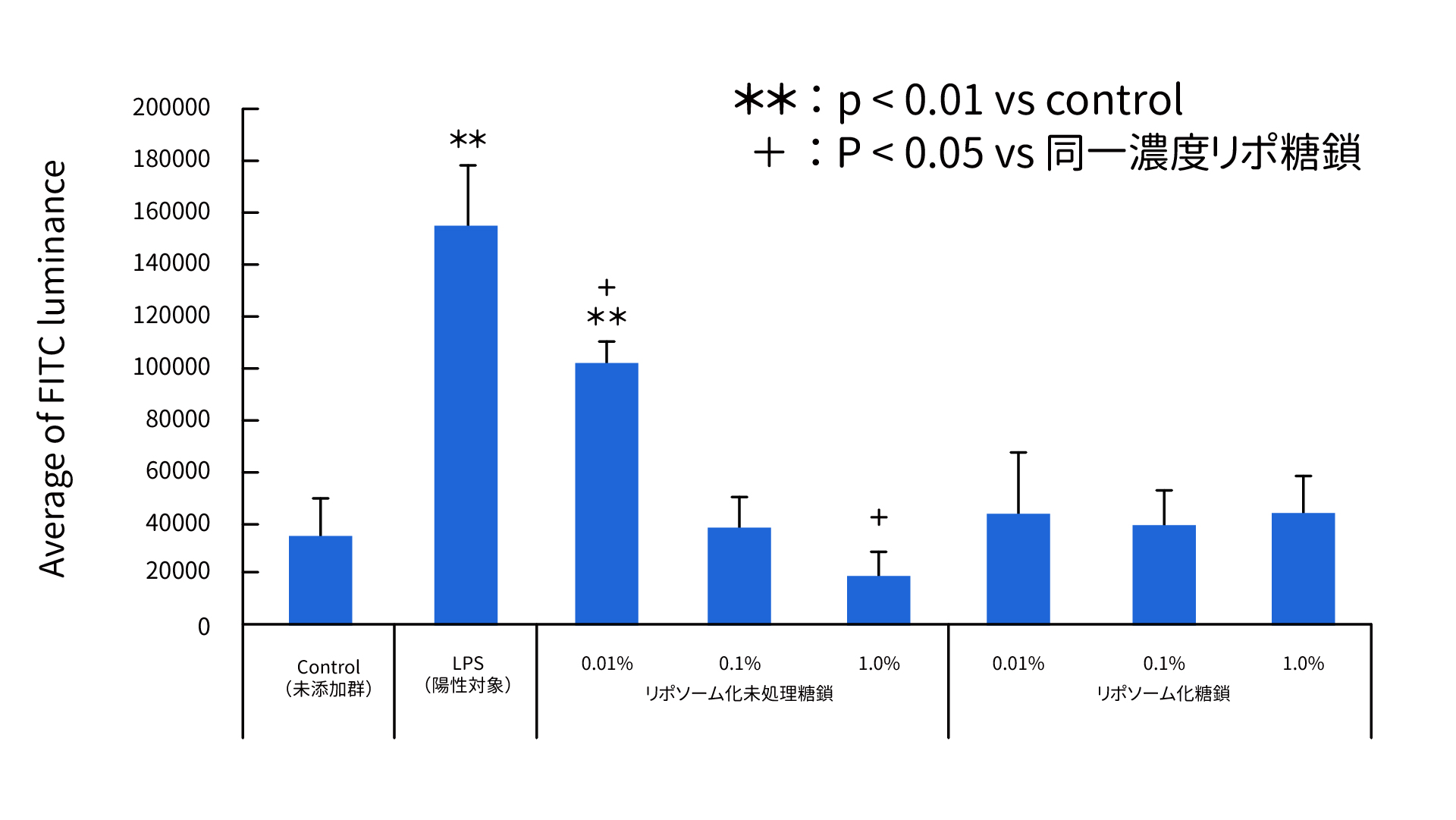

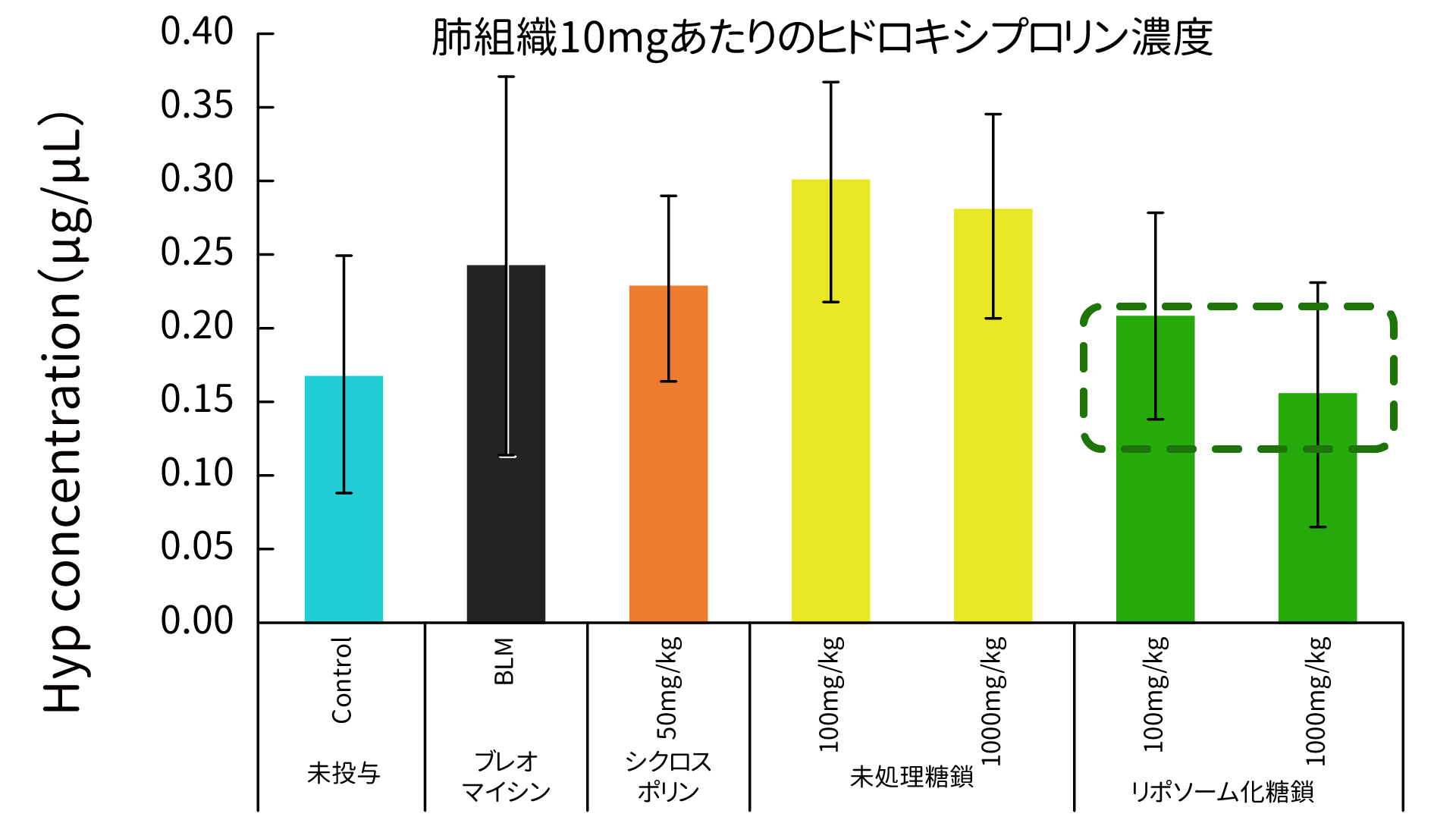

糖鎖の機能に着目した治療法も注目されています。糖鎖と免疫の関係はまだまだ研究途中ですが、新たな事実がわかりつつあります。特に、リポソーム化により吸収や利用効率に優れた形の糖鎖栄養素を摂ることが、糖鎖の構造や代謝を正常化することに役立ち、免疫バランスを回復させる可能性も示唆されているようです。

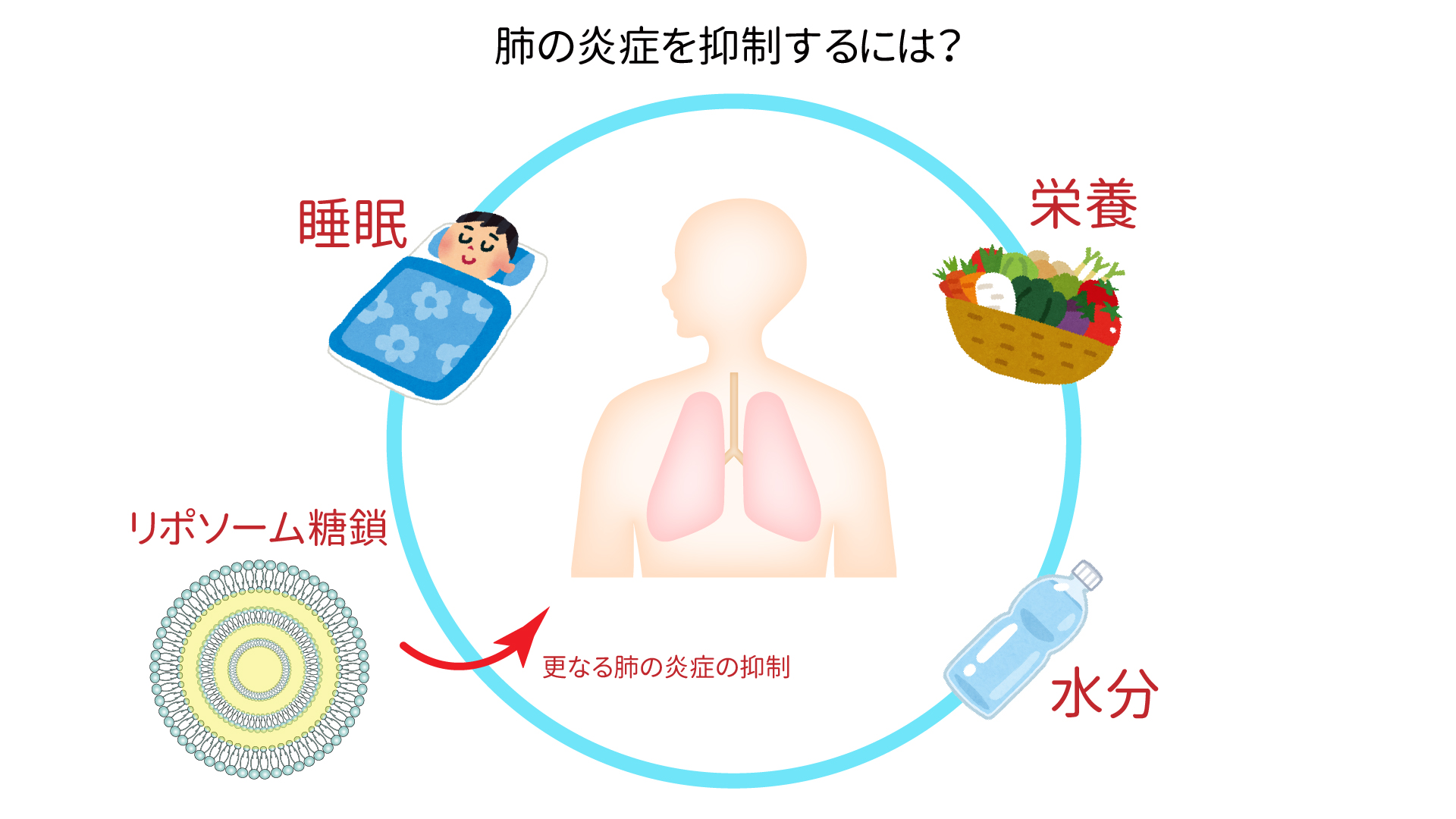

日常生活で心掛けたいこと

自己免疫疾患の予防や症状改善のためには、日常生活での取り組みも大切です。適度な運動、7〜8時間の睡眠、バランスの取れた食事など基本的なことを毎日積み重ねていきましょう。

食事では、特に抗炎症作用のあるオメガ3脂肪酸を多く含む魚類、抗酸化物質豊富な野菜・果物を積極的に摂ると良いでしょう。食事からは摂りづらい栄養素は、サプリメントを活用するのも手です。

代替医療の現場では、糖鎖栄養素が自己免疫疾患の改善につながったというケースが多く確認されています。吸収しやすく調整した糖鎖サプリメントもあり、自己免疫疾患の予防目的にはおすすめです。

主な参考資料

[関節リウマチ診療 ガイドライン2020](https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/112/6/112_992/_pdf/-char/ja)

[シェーグレン症候群(指定難病53) – 難病情報センター](https://www.nanbyou.or.jp/entry/111)

[バセドウ病治療 ガイドライン2019J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp › article › naika › _pdf](https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/111/11/111_2279/_pdf)

[潰瘍性大腸炎(指定難病97) – 難病情報センター](https://www.nanbyou.or.jp/entry/62)

[免疫療法 もっと詳しく:国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ](https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/immunotherapy/immu02.html)

糖鎖情報館

糖鎖情報館