発達障害の子どもたちと糖鎖の関係

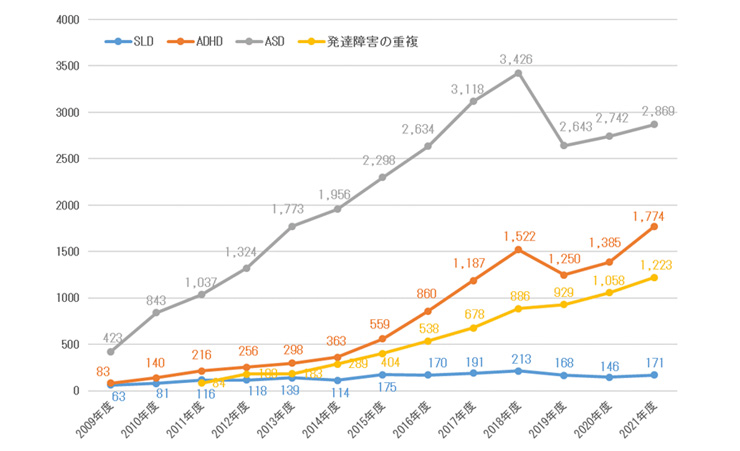

発達障害と診断される子どもの数が世界的に増えています。この背景にはいくつかの理由がありますが、重要なのは社会的な認知度が高まっており、それに伴ってさまざまな研究や取り組みが進められていることです。

たとえば2025年2月26日には、東海国立大学機構(名古屋大学と岐阜大学を運営している国立大学法人)と愛知県が手を取り合い、新たな障害者医療の研究・開発を目指すことになりました。特に発達障害について、「糖鎖」というこれまでにない切り口でのアプローチが話題となっています。

発達障害の子どもが増えている?

発達障害と診断される子どもの数が、世界的に増えています。これには複数の理由があります。

たとえば、診断基準が変わったり、社会的な認知度が高まったりしたことで、昔は見過ごされていたケースでも診断がつくようになりました。

また、平均寿命が増えたことで、総人口に対する割合が増えているという背景もあります。日本では、特に生活習慣の欧米化や妊娠・出産時の両親の高齢化も、確実ではないにせよリスクを高める可能性が報告されています。

いずれにせよ、発達に問題を抱える子どもたちの早期発見と支援は、社会全体で取り組まねばらない課題と言えるでしょう。

発達障害の原因

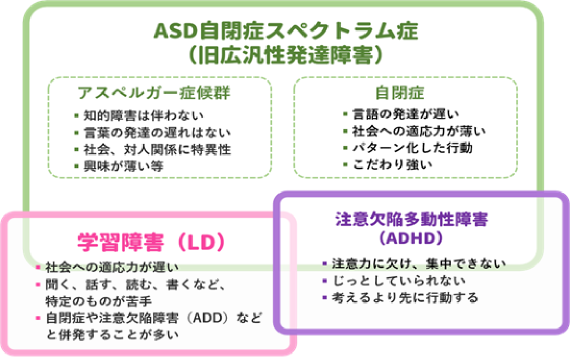

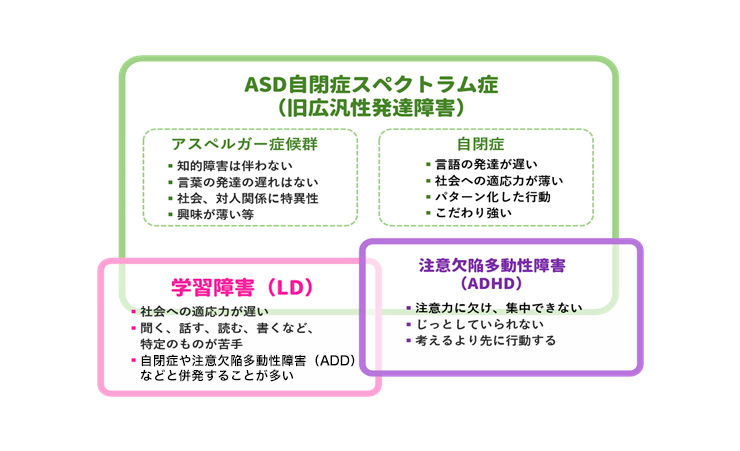

「自閉症スペクトラム障害(ASD)」「注意欠如・多動症(ADHD)」「学習障害(LD)」など、発達障害にはいろいろな種類があります。

原因もとても複雑で、遺伝子と環境の相互作用によって引き起こされます。

遺伝子については、神経の接続部分を作ったり、神経伝達物質の受け取りや輸送を行ったりする細胞の遺伝子が、発達障害と深く関わっていることがわかっています。これらの遺伝子の異常により、神経間の情報伝達がうまくいかず、発達障害のさまざまな症状が現れるイメージです。

また、環境は、胎児期や幼少期の健康状態・栄養状態、ストレス環境などがリスク要因となります。

よくある誤解

認知度は高まりつつありますが、まだ発達障害を誤解している人も少なくありません。

よくある残酷な誤解は、「親の育て方が悪い」というものです。これは科学的にも完全に否定されています。発達障害は生まれつきの脳の特性です。育て方が引き金となることはあり得ません。

また、「全員が同じ症状」というのも誤解されやすい点です。発達障害は個人差が大きく、軽度なものから重度なものまで症状が幅広くあります。十分な知識のない決めつけは、意図せずに本人とその周囲を傷つけてしまう可能性があります。

ほか、「完治できる」というのも、残念ながら誤解です。発達障害の治療法は、まだ確立されていません。個人の特性を生かし、具体的には「できないこと」を避け、「できること」を伸ばして社会に馴染めるように支援するアプローチが、現時点での最適解とされています。

教育・学習支援

発達障害への代表的なアプローチは、行動療法や教育支援です。

学校で行われている勉強方法が合わないケースが多いため、それぞれの特性に合わせた教育が重要となります。たとえばASDであれば、「明確にルールを決めたスケジュールを作る」「視覚的な情報を活用する」などが挙げられます。

ADHDであれば、「細かく問題を区切って、短時間の集中で成功体験を覚えてもらう」「ご褒美を設定して、学習への動機づけを行う」といったことが挙げられます。

また、自己肯定感を高めるために、心理的な支援も大切です。

薬物療法・栄養療法

発達障害の中でも、特にADHDは、薬で神経伝達物質のバランスを調整することで症状が良くなるケースがあります。ただ症状と同じく効果も個人差が大きいため、医師との慎重な話し合いが求められます。

また、どの発達障害も、ライフスタイルや栄養状態を改善することで一部の症状を軽減できる可能性があることが、研究で示されています。

いわゆる適度な運動・睡眠、規則的な生活やバランスの取れた食習慣です。短期的にわかりやすい効果が出るものではありませんが、心と体の健康があってこそすべての支援がうまく作用する、というのはイメージしやすいかと思います。

糖鎖と発達障害との関係

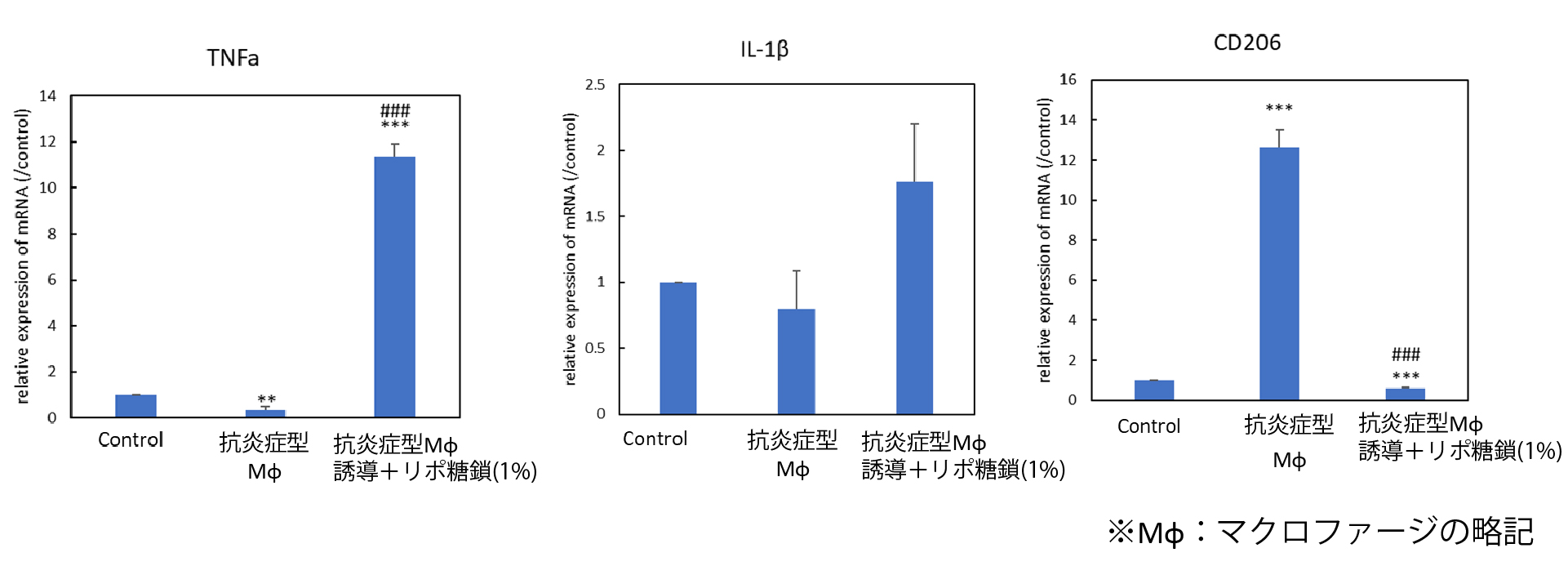

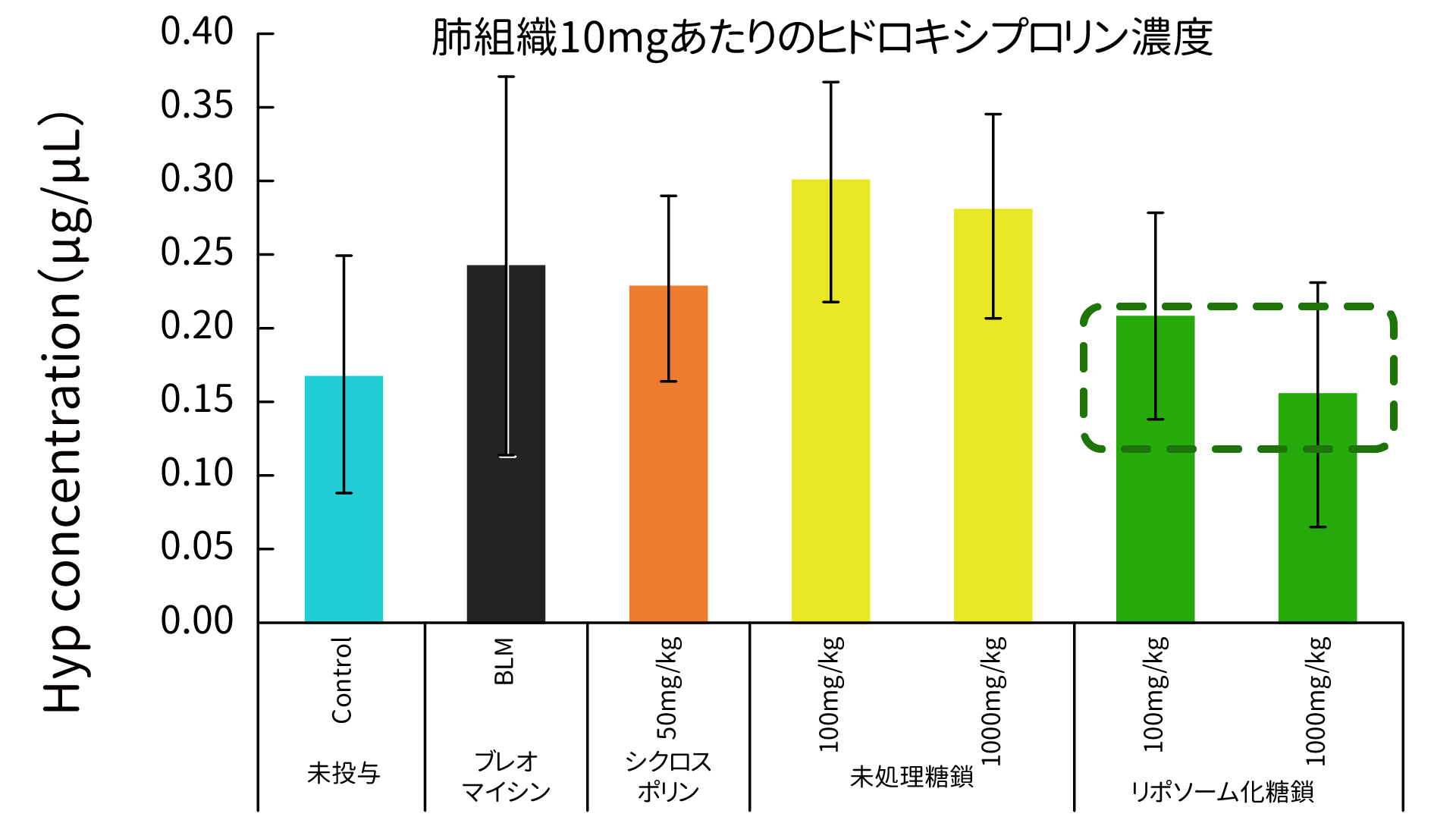

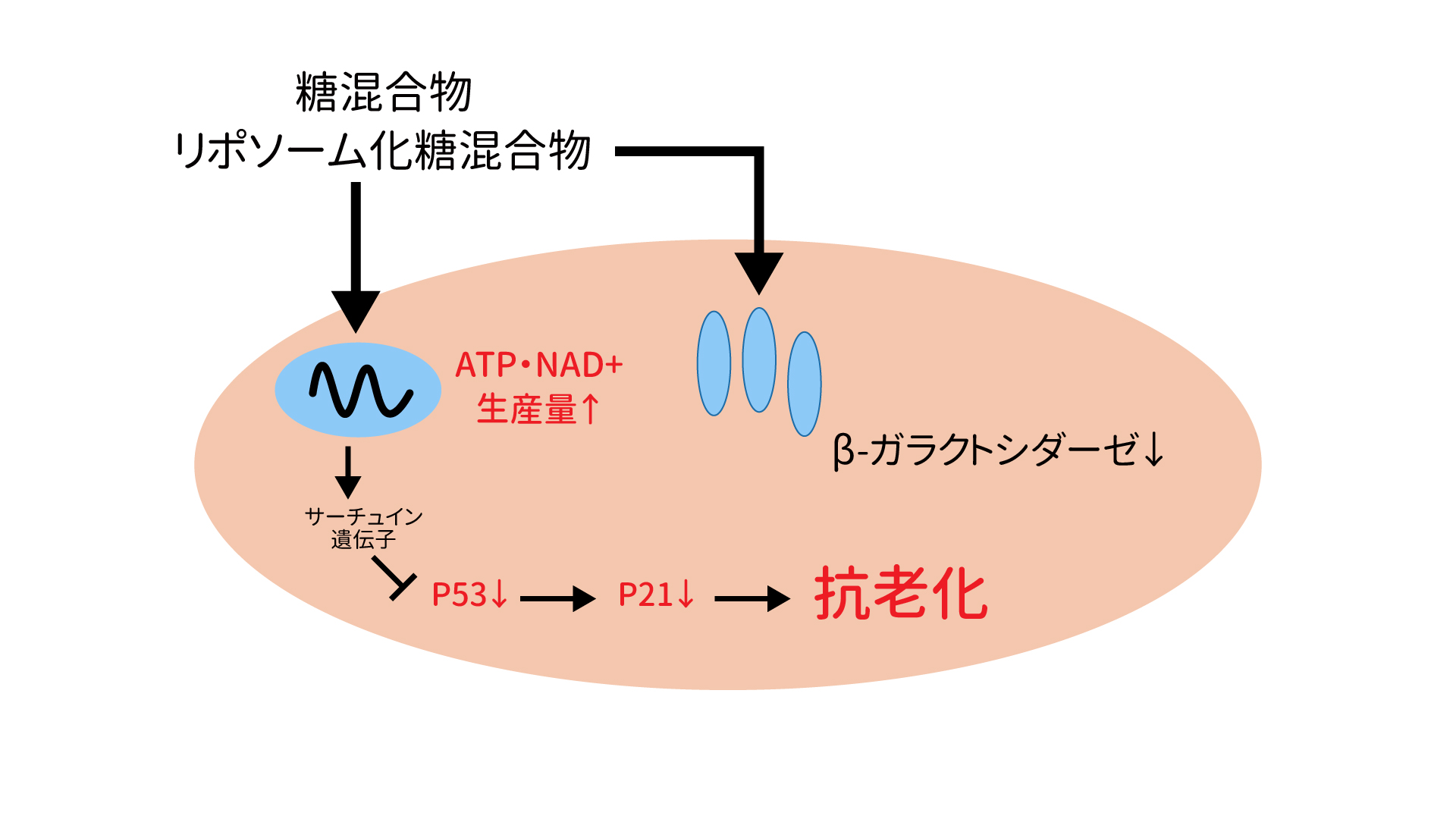

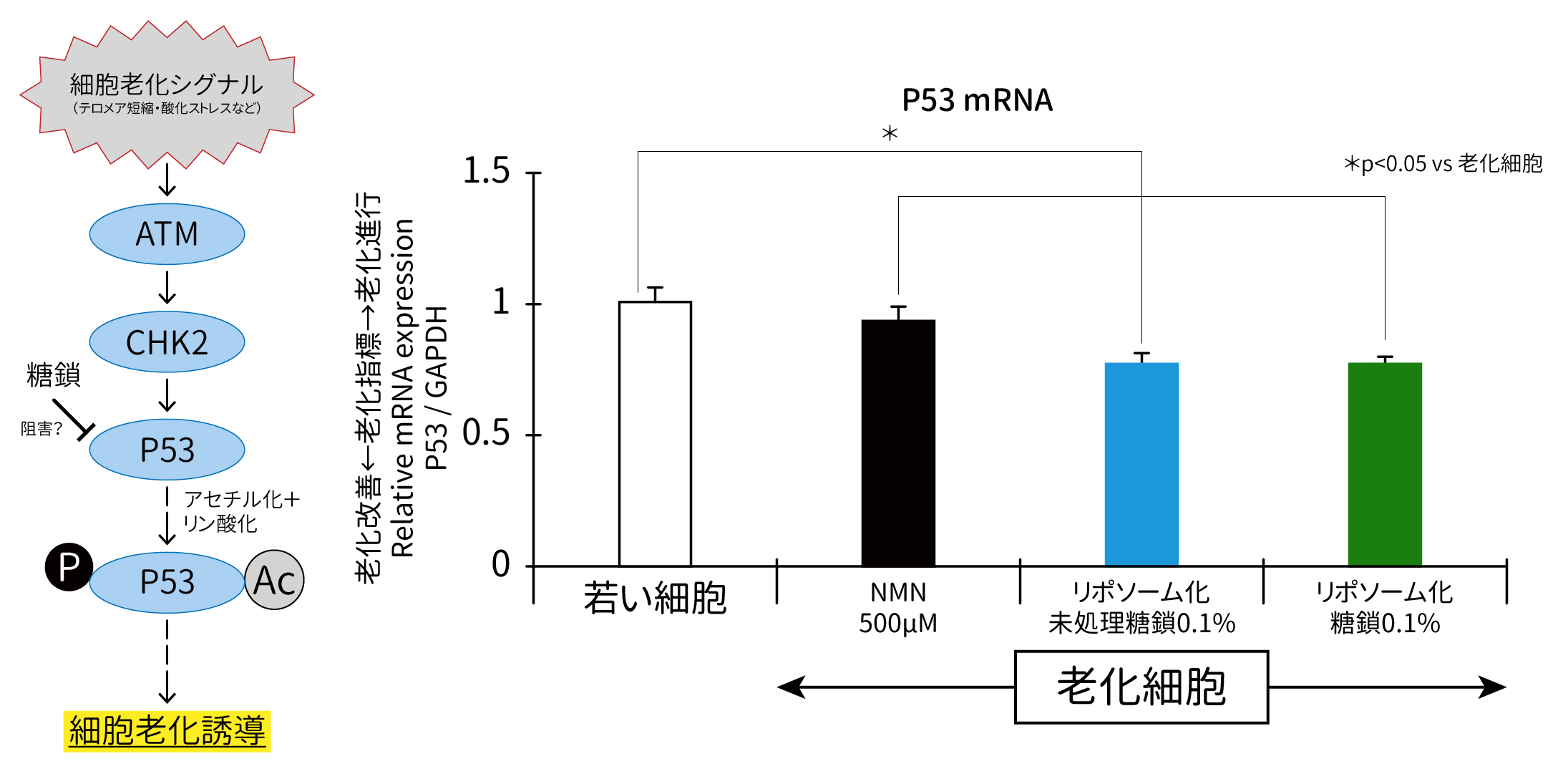

発達障害、特にASDでは、糖鎖とタンパク質がくっついた分子(へパラン硫酸プロテオグリカン)の構造や量の異常が、神経発達に異常を与える可能性が疑われています。

ADHDと糖鎖の関連については、比較的研究が少なく、確かなことは言えません。ただ、ASDと関わりが深いとされるへパラン硫酸プロテオグリカンは、神経発達全般に影響を与えるものです。今後の研究によって、ADHDと糖鎖の関係にも光が当たることは十分に考えられます。

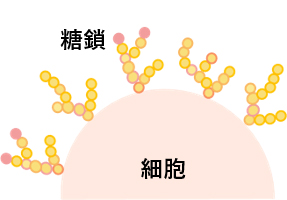

そもそも糖鎖とは

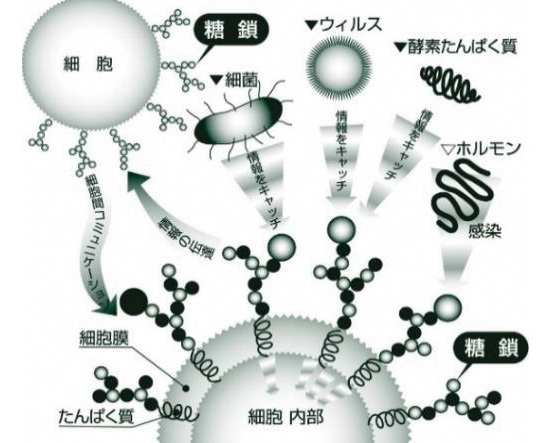

糖鎖とは、細胞の表面にある、細胞同士がコミュニケーションを取るためのタンパク質です。アンテナのように周りの情報をキャッチして、ホルモンの働きを調整したり、免疫をコントロールしたりします。

人間の体は無数の仕組みがお互いに作用し合って機能していますが、それらの相互作用のきっかけになる点で、糖鎖は非常に重要な役割を担っていると言えます。

糖鎖は、1960年代に発表された「神経細胞間のコミュニケーションの発見」という論文がノーベル医学賞を受賞したことで、研究者の間で知られるようになりました。まだ若い研究分野だけに、毎年のように新たな研究成果が発表され、タンパク質・DNAに続く「第三の生命の鎖」として注目を集めています。

あらゆる体の機能に影響する

糖鎖は、その名の通りブドウ糖(グルコース)でお馴染みの単糖が鎖のように繋がったものです。グルコースを含め、ぜんぶで8種類の単糖で構成されており、この組み合わせによってさまざまな機能を発揮します。

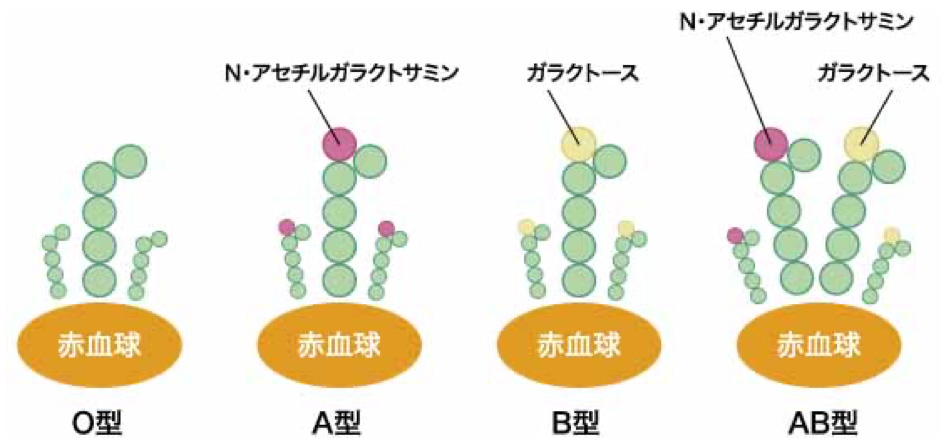

面白い例では、赤血球の表面にある糖鎖の先端にどの糖があるか(またはないか)によって人の血液型が決まります。血液型の違う血液を輸血すると、場合によっては命にかかわるほどの影響が出ますよね。ただ糖鎖パターンが違うだけで、体に大きな影響が出るわかりやすい例です。

血液型は極端な例ですが、細胞のコミュニケーションを担っている以上、糖鎖は体のあらゆる機能に影響を与えるポテンシャルを秘めています。

糖鎖を整えるには

糖鎖の乱れは、細胞間のコミュニケーションの乱れを招きます。間接的に、発達障害の症状に影響を与える可能性も否定できません。

糖鎖の仕組みを利用した薬はまだ研究レベルですが、生活習慣を見直すだけでも、乱れた糖鎖は整えられます。大切なのは、やはり規則正しい生活と十分な睡眠、そして栄養です。

ただ、糖鎖を形作る単糖は、食べ物からは十分に摂り入れられません。計画的にメニューを考えるにしても、その負担は決して小さくはないでしょう。

そこでおすすめなのが、サプリメントの活用です。糖鎖の補給に特化したサプリメントにより、心身はもちろん、細胞レベルまで意識した持続可能な健康生活が送れるはずです。

宇都義主な参考資料

[発達障害の理解](https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000633453.pdf)

[自閉スペクトラム症(ASD) | NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター](https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease06.html)

[ADHD(注意欠如・多動症) | NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター](https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease07.html)

[ダウン症、発達障害など未知領域を「糖鎖」で打開へ。東海機構と愛知県が連携|名古屋大学WEBマガジン「広報名大」](https://note.com/nagoyauniversity/n/n84f5d35bbb6c)

糖鎖情報館

糖鎖情報館